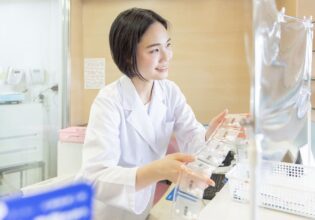

医療薬学とは、お薬を正しく使うことを目的とする領域です。医療現場での医師のサポートと患者のケアに関する実践的な技術が中心になります。

また大学の薬学部の医療薬学学科は、薬剤師の国家資格を取得するための学科で、薬剤師に求められる幅広い知識を学びます。学問の体系的には、まず薬学があり、薬学は基礎薬学と医療薬学・臨床薬学に大別されます。

本記事では、医療薬学に関して解説します。

Contents

1. 医療薬学について

1-1. 医療薬学とは

1-1-1. そもそも薬学とは?

薬学は、薬を総合的に研究する学問です。研究対象としては、「医薬品」「薬剤」「化学物質」「消毒薬」「殺菌剤」などがあります。例えば食品の場合、健康維持や栄養補助用の食品を研究します。具体的には、身体の生理学的機能へ影響を与える成分を分析します。

そして薬学には、大きく分けて「基礎薬学」と「医療薬学」の2つの研究領域があります。

1-1-2. 基礎薬学とは

自然科学の領域において、薬を創る立場で学ぶのが、基礎薬学です。一方、薬を使う立場で学ぶのが臨床薬学です。基礎薬学では、化学物質の分析や新薬の開発を目指します。

1-1-3. 医療薬学とは

薬を正しく使う立場で学ぶのが、医療薬学です。具体的には、実際の医療現場における医師へのサポートや患者さんへのケア方法などの実践技術が中心です。例えば、医師の薬物治療の処方サポートなどがあります。

1-2. 緩和薬物療法認定薬剤師とは

緩和薬物療法認定薬剤師は、がん治療を行う患者さんに対し、適切な薬物療法を提案・実践します。これは、一般社団法人日本緩和医療薬学会(JPPS)によって認定される薬剤師資格になります。

背景には、がん対策における「予防」「治療」「緩和」という3つの柱があります。この緩和医療において、薬物療法は欠かせないものです。2009年から、緩和薬物療法に貢献できる薬剤師の認定制度が開始しました。

認定試験を受ける条件には、以下のようなものがあります。

緩和薬物療法認定試験を受ける条件

① 薬剤師として5年以上の実務経験

② 日本緩和医療薬学会の会員であり年会費を完納している

③ 以下ののどれかの資格を有している

・認定薬剤師

・日本病院薬剤師会生涯研修履修認定薬剤師

・日本医療薬学会認定薬剤師

④ 3年以上、緩和医療チームがある病院で緩和医療にに従事している

⑤ 麻薬小売業者免許を保有し、がん診療を実施する保険薬局等に勤務している

⑥ 過去5年以内に、認定対象となる研修や講習に参加し、100単位以上を取得している他

2. 医療薬学学科について

先述した通り、医療薬学は薬を正しく使う立場で学びます。では、具体的にどんな内容があるのでしょうか。例えば、毎年多数の薬剤師資格合格者を輩出する東京薬科大学の医療薬学科の研究室を記します。

2-1-1. 臨床薬理学教室

患者リンパ球の免疫抑制薬反応性の研究は、腎移植の個別療法に臨床応用されています。また乳がん由来の免疫かく乱物質の研究や、ストレスタンパク質の研究も実施しています。

2-1-2. 臨床薬効解析学教室

生体に投与された薬物の作用が生まれるまでのプロセスを理論的に解析します。また、医薬品の効果や副作用の予測も行います。

2-1-3. 医療実務薬学教室

「がん薬物療法や支持療法、有害事象などに関する研究」「医薬品の薬物動態・薬力学に関する研究」「臨床現場での問題解決能力」を学びます。

2-1-4. 一般用医薬品学教室

「日頃から健康管理に努め、軽い病気や外傷は一般用医薬品などを使って自分自身で手当てすること」をテーマに研究します。

2-1-5. 個別化薬物治療学教室

「薬の効果」「副作用の予測法開発」「がん分子標的の同定」「がんゲノム医療開発」「ヒトの薬物代謝酵素活性評価法の開発」「抗がん薬の投与設計」に取り組んでいます。

2-1-6. 病態生理学教室

「痛風」「高尿酸血症」「合併症」の発症機序の研究を行っています。

2-1-7. 薬物動態制御学教室

細胞膜や細胞間隙を介した「薬物吸収の分子機構の解明」やその「変動要因の探索」に取り組んでいます。

2-1-8. 薬物代謝分子毒性学教室

「薬物の安全性と副作用メカニズム」を総合テーマに取り組んでいます。

2-1-9. 臨床微生物学教室

患者さんから分離された「病原菌に対する薬の効き方」や「病原性」を、DNAレベルで解析しています。

2-1-10. 機能形態学教室

神経細胞とグリア細胞の相互関係を紐解くことで、「神経性疾患の病態解明」と「新しい医療法の探索」に取り組んでいます。

2-1-11. 臨床医療薬学センター

研究テーマとして、「肥満症・メタポリック症候群の病態生理と薬物治療」に取り組んでいます。

2-1-12. 社会薬学教育センター社会薬学研究室

薬物乱用防止や、医薬品の適正使用教育の推進の学校薬剤師の在り方を研究テーマとして、取り組んでいます。

2-1-13. 薬学基礎実習教育センター

実験技術や科学的思考の醸成を促す教材を作成しています。また、薬剤師に必要な技能や態度を習得するための「実験を用いた新規教育方略」の開発に取り組んでいます。

2-1-14. 薬学実務実習養育センター

経験豊冨な教員が「プラスαの薬剤師」養成のため、教育方法の開発と医薬品適正使用情報の発信を行っています。

2-1-15. 情報教育研究センター

保険薬局における「調剤歴」や「薬剤服用歴」をベースにした調査研究を行なっています。

3. 医療薬学フォーラムについて

医療薬学フォーラムには、様々な種類があります。ここでは、代表的なものをいくつかご紹介します。

3-1. クリニカルファーマシーシンポジウム

クリニカルファーマシーシンポジウムは、日本薬学会医療薬科学部会が主催するシンポジウムです。2024年7月6日・7日に行われた内容は、以下になります。

第32回クリニカルファーマシーシンポジウムの内容

① 7月6日/橋渡し研究のカタチ ~医療薬学研究のダイバーシティ~

② 7月6日/ケースで学ぶHIV担当者以外が知っておきたいHIVの基礎知識、HIV担当者が知っておきたい関連領域の基礎知識

③ 7月6日/オピオイド持続注射継続中の転院・退院・在宅移行における現状と課題

④ 7月6日/精神疾患の医療薬学研究アップデート~基礎から臨床まで~

⑤ 7月6日/出生数の減少と高齢出産割合の増加の中で、我々に求められる周産期薬物治療の支援とは

⑥ 7月6日/第17回次世代を担う若手のための医療薬科学シンポジウム優秀発表賞受賞講演

⑦ 7月6日/複雑な症例の薬物療法をプロフェッショナルな薬剤師と一緒に考えてみよう~肥後国の熊本編~

⑧ 7月6日/薬学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版)に対応した薬学共用試験OSCEのあり方

⑨ 7月6日/研究力で未来の医療を創る:薬物療法最適化と新薬開発を目指す若手研究者の展望

⑩ 7月7日/臨床データを活用した感染症研究のデザインを考える

⑪ 7月7日/薬局業務における医薬品情報・サイエンスの評価・活用・創生 虎の巻

⑫ 7月7日/いつオンに?臨床研究ウチらのスイッチ ~薬剤師が奏でる地域社会へのハーモニー~

⑬ 7月7日/サイエンスに基づいた薬物相互作用マネジメントを実践しよう

⑭ 7月7日/糖尿病とともに生きる生活者を支援するには?:薬剤師による糖尿病療養支援の可能性

⑮ 7月7日/薬学の未来を創造する社会実装化研究

⑯ 7月7日/腎機能低下予防に寄与する薬学的介入のためのトレンドとエッセンス

⑰ 7月7日/薬剤師が知っておくべきがん領域の役割 2024

3-2. ファーマシーフォーラム

ファーマシーフォーラムは、総合メディカル株式会社が主催するフォーラムです。前回は、2024年9月8日に「ファーマシーフォーラム2024」が大手町サンケイプラザで開催されました。当日は約400名の薬剤師や事務スタッフ、管理栄養士が集まりました。またその内容は、オンラインでも配信されました。一般演題発表のポイントは、以下になります。

ファーマシーフォーラム2024の一般演題発表の中身

① 3ヶ月に応需した麻薬駐車薬処方と疑義照会内容

② 医師や訪問看護師による処方設計に関する相談内容

③ 上記を踏まえた麻薬無菌調剤の効率化

④ ステロイドのドライパウダー吸入製剤を使用した患者さんの吸入手技

⑤ 吸入トレーナーを用いた再評価を行う取り組み

4. 日本医療薬学会とは

一般社団法人日本医療薬学会の前身である日本病院薬学会は、1990年6月に(社)日本病院薬剤師会が中心となって設立されました。その目的は、「医療薬学の進歩と普及を図り、日本の学術文化の発展と国民の福祉の向上に寄与する」ことです。

そのために、「研究発表」「知識の交換」「会員相互及び内外の関連学会との連携協力」を行っています。会員構成は、病院・保険薬局の薬剤師、薬系大学教員・学生、製薬企業関係者など多岐にわたっています。(※2022年12月末時点で約14,000名)

また年会における一般演題数も847題を超え、日本の医療薬学領域を代表する学会に成長しています。

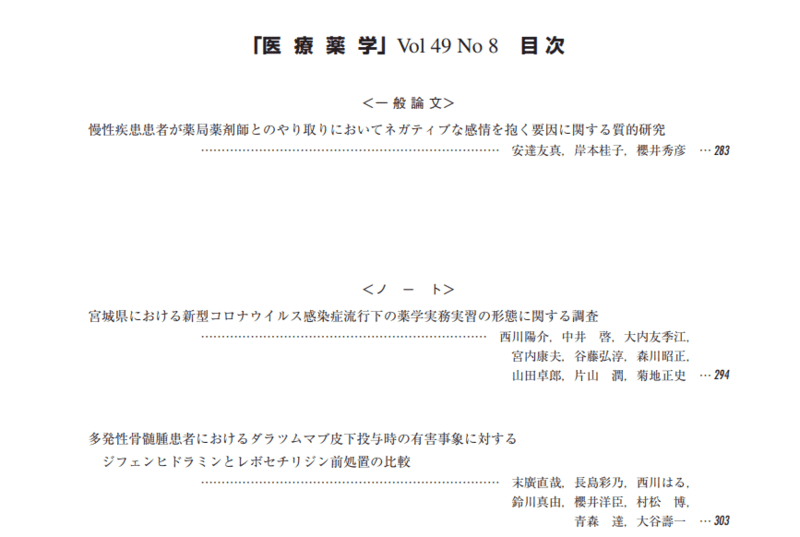

5. 医療薬学誌について

医療薬学誌として有名なのが、日本医療薬学会が発行する月刊学術誌「医療薬学」です。この月刊学術誌は、論文を審査し、優れた研究成果の社会還元を目指しています。

医療薬学は、過去の記事をJ-STAGEで公開しています。J-STAGEとは、学術論文にアクセスできるオンラインプラットフォームです。国立研究開発法人科学技術振興機構 (JST) が運営しています。

6. まとめ

医療薬学は、薬学の研究領域の一つで、医療の現場を支える実践的な知識を学びます。

東京薬科大学の医療薬学科の研究室の例を見てもわかる通り、現在の医療現場のフィードバックを通して、日々進化しています。

また同時に最新の研究論文にアクセスし、薬学分野における研究成果の知見を蓄えることは、薬剤師としてのレベルアップにも貢献します。こういったオープンにされている希少価値のある情報収集力は非常に大切です。

本サイトでは、時事性の高い医療ニュースや薬学的知見、ユニークな研究論文なども、今後掲載していく予定です。