今、薬局業界が大きな変革を迫られています。その大きな背景には、日本の人口動態の変化があります。代表的なのが、「2025年問題」といわれる団塊世代の後期高齢化です。これは国民の5人の1人が75歳以上になり、医療や介護の需要と費用がピークに達します。

このような切迫した状況下で、薬局や薬剤師に求められる役割も急速に変化しています。同時に2年に一度見直しが行われる診療報酬の改定でも、地域包括ケアシステムや医療DXが推進されています。このような薬局業界の動向のポイントを、詳しく解説します。

1. 門前からかかりつけ、そして地域連携へ

1-1. かつては収益性が高かった門前薬局

門前薬局は、病院やクリニックなどの医療機関の近くに位置し、1974年の「医薬分業元年」に出現しました。契機は、当時の診療報酬改定で処方箋料が100円から500円に大幅にアップし、医療機関が院外へ処方箋を発行し始めたことです。その後それらの医療機関の処方箋を調剤する薬局として、長期間発展してきました。

例えば、門前薬局は「〇〇病院の門前薬局」と呼ばれることもあります。ただし総合病院の前にある門前薬局とクリニックの前にある門前薬局では、役割が異なります。総合病院前の場合は、処方箋を中心に扱う傾向があります。一方クリニック前の場合、他のクリニックの処方箋や在宅医療への参加もあります。

1-2. ニーズの変化に変革が求められる門前薬局

門前薬局は、長らく薬局経営者にとっては魅力的でした。その理由は、医療機関に調剤薬局を隣接しておくことで、確実かつ継続的に処方箋を獲得し売上を上げることができるからです。また国も医薬分業を推進するため、診療報酬を手厚くしたのも大きな魅力でした。

しかし医薬分業の本来の目的は、「薬剤師の専門性の活用」です。服薬指導や在宅医療など、地域住民の「健康のコンシェルジェ」としての役割を期待していました。しかし実際の薬局の多くは、調剤業務しか行っていませんでした。

また多くの患者さんも、受診した医療機関ごとのそばの門前薬局を利用していました。どこでも便利な薬局に処方箋を持参して良いことが知られてなかったのです。これらの事情から、門前薬局は国の調剤基本料減額施策などを通し、かかりつけ薬局への変換が求められています。

2. 薬局と薬剤師の数の推移

2-1. 薬剤師の数が世界一多い日本

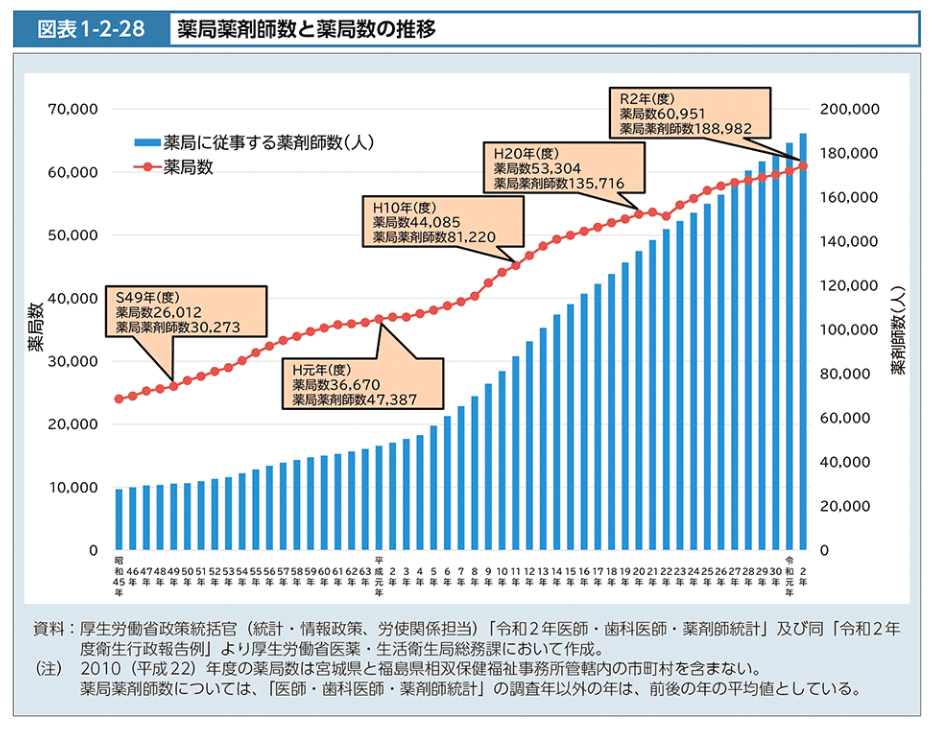

厚生労働省のホームページには、薬局と薬剤師の数の推移が掲載されています。例えば、平成元年あたりから薬剤師の数は急速に伸びています。その結果、国際比較で見た人口1000人あたりの薬剤師の数は、日本は1.9人で世界一です。この数字は、経済協力開発機構(OECD)平均の2.25倍に該当します。

その原因は、「日本社会の高齢化」「薬学部の4年制から6年制への改正」「ドラッグストア」の増加など様々です。また薬学部の増加とともに国家試験の受験者数と合格者数が増え、薬剤師の全体数が増加しました。

2-2. 薬剤師不足の実情と解決のヒント

しかしこれだけ薬剤師が増えても、深刻な「薬剤師不足」が語られることが多々あります。実際に薬局経営者の方の声を聞くと、「薬剤師がなかなか採用できない」「入ってもすぐ辞めてしまう」という声をお聞きします。

世界的に見て日本には多くの薬剤師がいるのにも関わらず、なぜ現場では薬剤師の数が足らないのでしょうか。そのヒントは、「海外の薬剤師の働き方」にあります。欧米の薬剤師は、医師と連携した薬物治療やカウンセリングなどの業務を担っています。一方で、日本でのメイン業務である調剤業務の多くは、調剤助手が担当しているのです。例えばアメリカでは、薬局での薬剤師によるワクチン接種を認められています。

現在日本でも、薬剤師業務の「対物から対人」への変換が推進されています。現在薬局の調剤業務は、薬剤師が一手に引き受けています。しかし2019年には、錠剤のピックアップなどの機械的な調整作業は非薬剤師が扱えるようになりました。このように、今後薬剤師の薬物療法の業務シェアは高まるでしょう。

3. かかりつけ薬剤師・薬局制度の推進

厚生労働省のビジョンには、「薬局の薬剤師が専門性を発揮し、ICTも活用し、患者さんの服薬情報の一元的・継続的な把握と薬学的管理・指導を実施する」というものがあります。これを実施することで、多剤・重複投薬の防止や残薬解消も可能になります。また、患者さんの薬物療法の安全性と有効性が向上し、医療費の適正化にもつながります。

4. ドラッグストアの台頭

日本国内でドラッグストアが増えてきたのは、1970年代といわれています。ビジネスセンスの高い薬局経営者が、医薬品以外に日用品や雑貨も並べ、顧客拡大を目指したのが発端です。1980年代に入ると医薬分業が推進され、多くの薬局は保険調剤を推進しました。その結果OTC薬をあまり売らなくなり、これがドラッグストア躍進の追い風となりました。

1990年には200社が結束し、日本チェーンドラッグストア協会が設立されました。そして2006年の薬事法改正では登録販売者が誕生し、薬剤師がいなくても第2類、3類のOTC薬の販売が可能になりました。近年はドラッグストアの店舗内に調剤室が設けられる「調剤併設ドラッグストア」が増えています。

ドラッグストアのビジネスモデルは、食品や日用品を安売りし、利益率の高い医薬品で稼ぐというものです。例えばコスモス薬局の場合、年間売上高8000億円で食品部門が約6割を占めています。このように、ドラッグストアはスーパー並みに、地域のライフラインとしての存在感が高まっています。ドラッグストアの存在は、薬局業界の動向に影響を与える大きな要素といえます。

5. 薬局業界のDX推進について

薬局業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進は、近年急速に進んでます。その中心の一つが、「オンライン服薬指導」です。その背景には、日本の高齢化社会の進行による医療・薬剤サービスの需要の増加があります。

しかし一方で、薬剤師の不足や地方の薬局の少なさ、患者さんの通院負担、感染症のリスクなどの課題があります。これらの課題を解決するために、デジタル技術を活用した業務の効率化や患者さんの満足度向上が求められています。

例えばオンライン服薬指導は、通院の手間や待ち時間が削減できます。また地方の高齢者の患者さんにも対応できます。また薬局も業務効率が向上し、新たな顧客層へのアプローチが可能になります。今後は、電子処方箋との連携やAI活用、オンライン診療と統合したトータルな医療DXが予測されます。