ジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れた後に製造・販売される医薬品です。先発医薬品と同じ有効成分が含まれており、同じ効き目があると認められています。新薬との違いは、有効成分以外の添加剤や薬の大きさ、形状などです。

薬剤師が扱う時には、生物学的同等性試験の結果を確認する必要があります。そして適切な薬剤を選択します。また患者さんの体質によっては、添加物に対するアレルギーの可能性もあります。

本記事は、薬剤師にとってのジェネリック医薬品を解説します。

1. ジェネリック医薬品の概要

1-1. ジェネリック医薬品とは

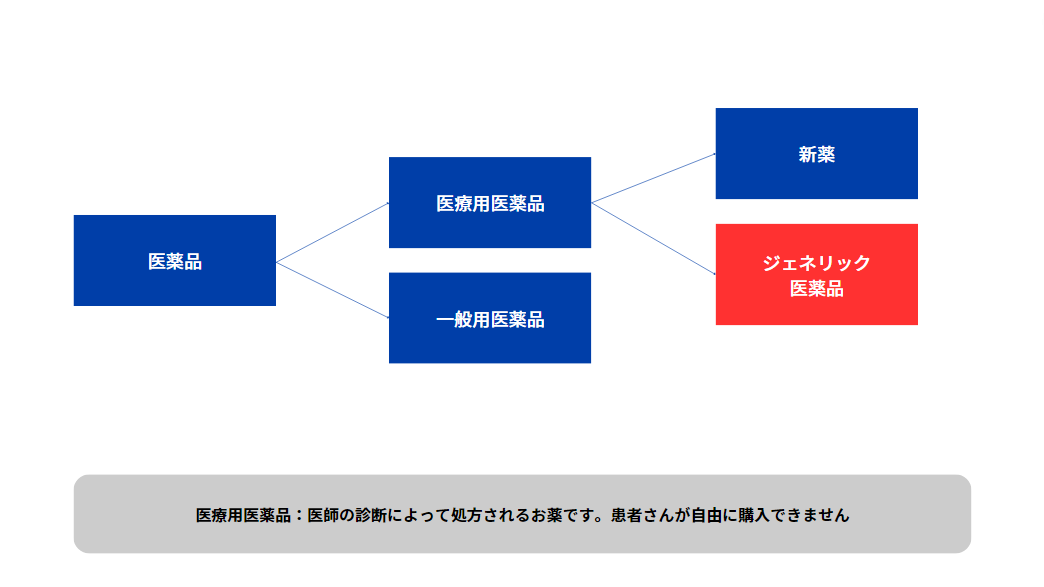

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)と同じ有効成分を含有し、同一の効能・効果がある医薬品です。有効成分を一から開発していないために開発費用が安く済みます。厚生労働省の薬科算定では、価格は先発品の50%に設定されています。また服用しやすいように、「大きさ」や「味」、「香り」等を改良したものもあります。

上の図のように、お薬は「医療用医薬品」と「一般用医薬品(OTC医薬品)」の2種類に大別されます。そして医療用医薬品は、「新薬(先発医薬品)」と「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」に分類されます。

1-2. ジェネリックの意味

ジェネリック(英語表記:generic)は、英語で「一般的な」という意味です。欧米では医師が薬を処方するとき、商品名ではなく一般名(generic name)を記載します。その流れで、後発医薬品を「generics:ジェネリック医薬品」と呼んでいます。それが日本にも普及し、日本でも「ジェネリック医薬品」と呼ぶようになりました。

1-2. 価格が安い理由

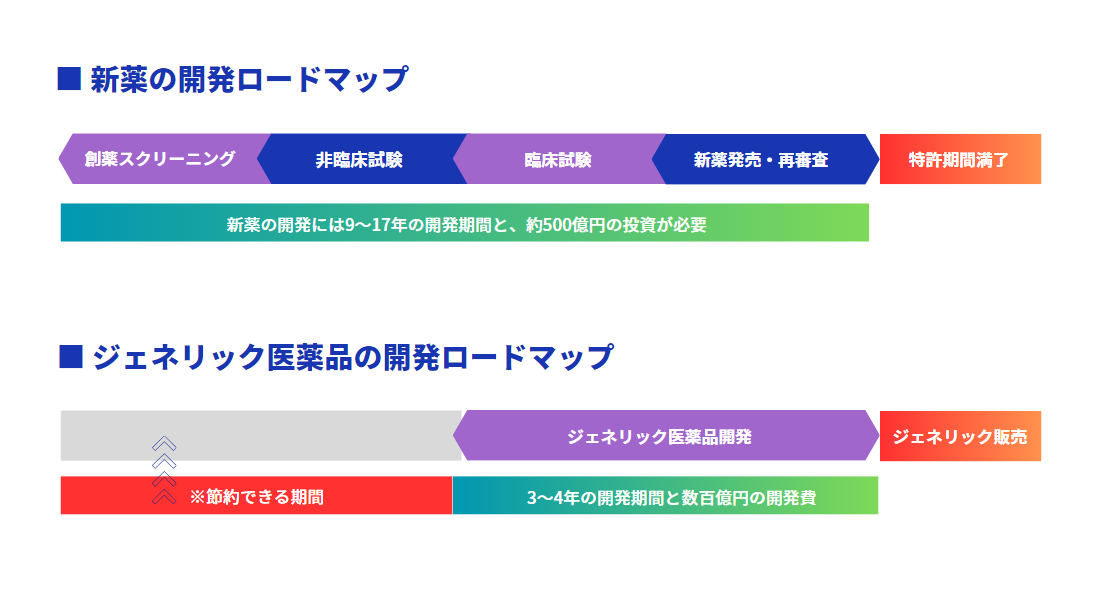

開発ロードマップの比較

新薬(先発医薬品)を新しく開発するには、膨大な研究・開発費用と時間がかかります。そのため初めて開発された新薬は、特許で保護されています。また20~25年の特許期間は、新薬を開発した会社の独占製造販売が認められています。

新薬の開発には、約9~16年の期間がかかるといわれています。また開発費用も莫大で、約500億円以上かかるといわれています。しかも新薬の開発の成功率は、約22,000分の1といわれています。ジェネリック医薬品は、特許期限切れでその研究開発コストを大幅に短縮できるので安く提供できるのです。

2. ジェネリック医薬品は効かない?安全なの?

2-1. 5人に1人が使いたくないという声も

ジェネリック医薬品は、先発医薬品と同等の効き目であるだけでなく、医療費の削減にも大きく貢献しています。しかし、その効能や安全性に対する不安があるのも事実です。NTT健康保険組合は、2017年にアンケートを実施しました。そこでは、5人に1人が「利用したくない」という結果が出ています。

2-2. 生物学的同等性試験で効能レベルを計測

ジェネリック医薬品は、性質や状態、純度、溶出性、含有量が先発医薬品と同じです。また血中濃度においてもほぼ同程度であることを、厳密に試験しています。

この効果・効能レベルを計測するのが、「生物学的同等性試験」です。例えば被験者がジェネリック医薬品を飲んだ後、血中濃度の変化を調べます。そして先発薬の血中濃度の差を比較します。この承認基準は、「マイナス20%からプラス25%」の範囲に収めることになっています。つまり、血中濃度の差がプラスもマイナスも5%以内であることが確認されており、効果・効能は変わらないといえます。

3. メリットとデメリット

3-1. メリットについて

3-1-1. 価格が安い

ジェネリック医薬品は、先発医薬品に比べて開発コストが大幅に低いため、価格が安いのが特徴です。これにより、患者さんの自己負担額を軽減し、日本の医療費全体の抑制にもつながります。

3-1-2. 効き目や安全性が同じ

ジェネリック医薬品は、先発医薬品と有効成分や効果、安全性が同等であることが、国の厳しい基準で確認されています。

3-1-3. より飲みやすい工夫

ジェネリック医薬品の中には、味や形状を改良し、患者さんが飲みやすいように工夫されたものもあります。例えば、薬の苦味を抑えたり、錠剤を小さくしたりするなどの工夫がされています。

3-2. デメリットについて

3-2-1. 添加物や製造方法が異なる場合がある

ジェネリック医薬品は、有効成分は同じですが、添加物や製造方法が異なる場合があります。そのため、まれにアレルギー反応や副作用が起こることがあります。

3-2-2. 新薬と味や形が異なることがある

添加物や製造方法が異なるため、味、形状、色などが異なる場合があります。そのため新薬を長期間服用してきた人は、ジェネリック医薬品に切り替えた際に違和感を覚えることがあります。

3-2-3. すべての医薬品にジェネリック医薬品があるわけではない

新薬の中には、ジェネリック医薬品が発売されていないものもあります。

4. ジェネリックの差額自己負担とは

4-1. 制度の概要

ジェネリック医薬品があるにもかかわらず、先発医薬品を希望する場合に、その差額の一部を自己負担するというものです。この制度の目的は、医療費の適正化と、ジェネリック医薬品の利用促進です。

4-2. 自己負担額の計算方法

自己負担額は、先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当額になります。例えば先発医薬品が1錠100円でジェネリック医薬品が1錠60円の場合は差額は40円となり、その4分の1である10円が自己負担額となります。ただし後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。また診療や調剤などの費用は、これまでと変わりません。

4-3. 自己負担が不要な場合

医師が医学的な理由で先発医薬品が必要と判断した場合、自己負担は不要です。また供給不足などの理由で入手困難な場合や、厚生労働省が定める特定の条件に該当する場合も同様です。

5. 薬剤師が扱う時の注意点

薬剤師が扱う際には、患者さんの安全と安心を確保するために、いくつかの重要な注意点があります。以下に詳しく解説します。

5-1. 正確な知識

5-1-1. 有効成分や効能、用法・用量の理解

先発医薬品とジェネリック医薬品は、有効成分や効能、用法・用量が原則として同じです。しかし添加物や製剤方法が異なるため、患者さんによっては効果や副作用に違いを感じることがあります。薬剤師はこれらの違いを正確に理解し、患者さんに適切に説明する必要があります。

5-1-2. 品質や安全性、有効性に関する情報

ジェネリック医薬品は、国の厳しい審査を経て承認されています。しかし患者さんの中には、品質や安全性に不安を感じる方もいます。薬剤師は、ジェネリック医薬品の品質、安全性、有効性に関する最新の情報を常に把握し、患者さんの疑問や不安に答えられるようにしておく必要があります。

5-1-3. 最新の情報に関する収集

ジェネリック医薬品に関する情報は、常に更新されます。例えば、以下のようなチェック項目があります。

厚生労働省が発行する情報で、後発医薬品の使用に際しての有用な情報を提供しています。例えば、品質に関する試験結果や安全性に関する情報などが含まれます。

有識者の協力を得て、ジェネリック医薬品とバイオシミラーの品質に関する情報を学術的観点から検討し、必要な試験・評価を実施します。

ジェネリック医薬品・バイオシミラー品質情報検討会での検査結果を踏まえ、有効成分ごとの品質に関する情報を体系的にまとめたものです。これらは、医療関係者向けに情報提供されています。

厚生労働省が提供する情報で、ジェネリック医薬品の薬価や製品情報が掲載されています。例えば新しいジェネリック医薬品が発売された場合や、薬価が変更された場合などに更新されます。

5-2. 先発医薬品との価格差と患者さんへの説明

ジェネリック医薬品の価格は、通常は先発品よりも安いのが一般的です。しかし薬価改定により価格が変動することがあるため、継続的なコスト管理が必要です。その価格変動を患者さんに説明する必要があります。

また全ての患者さんが、ジェネリック医薬品を希望するわけではありません。そのため患者さんの希望を確認し、適切な選択肢を提案することが大切です。

5-3. 供給の問題と流通状況の確認

一部のメーカーで供給が不安定になることがあるため、在庫管理が大切です。またリスク管理として、安定供給が可能なメーカーを選び、代替品の候補も把握しておくが重要です。

5-4. 薬局内での在庫管理

ジェネリックは先発品より種類が多いため、発注や管理が複雑になる傾向があります。そうならないためには、適切な在庫管理を行い、過剰在庫や欠品を防ぐ必要があります。

5-5. 医師とのコミュニケーション

医師がジェネリック医薬品の選択を制限する場合があります。そのため、事前に確認が必要になります。例えば処方箋に「変更不可」の指示がある場合は、必ず従う必要があります。

5-6. 服薬指導上の工夫について

薬の形や色が変わっても同じ効果があることを、患者さんに丁寧に説明します。先発品との違いを分かりやすく伝えることで、服薬アドヒアランス(服薬遵守)を向上させる効果があります。

また患者さんが「見た目が違うから飲まない」と誤解することがあります。そうならないために薬の変更時には、患者さんが理解しやすいパンフレットや説明資料を活用します。

5-7. 薬歴管理と副作用モニタリング

患者さんの既往歴や副作用歴を考慮し、適切なジェネリック医薬品を選択します。例えば過去に問題があったジェネリックは避けるようにします。また先発品と比べて患者さんが違和感を感じる可能性があるため、変更後の副作用の有無をフォローアップし、適宜対応します。

6. まとめ

ジェネリック医薬品は、超高齢化社会を迎えた日本の医療費抑制に必要不可欠な仕組みです。しかしまだ患者さんの中には、効能や安全性に不安をお持ちの方もいらっしゃいます。

そのような状況で、安全・安心なジェネリック医薬品の重要な担い手が薬剤師といえます。最新のジェネリック医薬品の商品情報や流通状況を把握し、患者さんの薬歴とも照らし合わせて処方することが求められます。

特に今後は、ITを活用したコミュニケーションの重要性が高まることが予想されます。