薬剤師は、薬の専門知識を生かして、患者さんの健康をサポートする仕事です。例えば調剤だけでなく、服薬指導といった患者さんとのコミュニケーションも重要です。

薬剤師の仕事内容や働き方は、働く場所でも変わります。例えば薬剤師の58%は、薬局で働いています。薬局では、お薬の調剤や薬の飲み方の指導、薬の在庫管理・品質管理を行います。そして2番目に働いている人数が多いのが、病院です。全体の17.4%を占め、病棟業務や治験サポート、チーム医療への参加などの特徴があります。また比率は低いですが、製薬会社や化粧品メーカーなど企業で働く薬剤師もいます。

このように、薬剤師は様々な職場で、それぞれ異なった宅割を果たしています。例えば薬局の薬剤師には、対人業務への期待が高まっています。

これから薬剤師を目指そうと思う方は、薬剤師国家試験の対策だけでなく、ご自身のキャリアイメージを固めることをおススメします。本記事では、そんな方に参考になる情報をできるだけ詳しく解説していきます。

Contents

1. 薬剤師の概要

1-1. 薬剤師になるために学ぶ内容とは

薬剤師になるには、まず大学の薬学部で6年間の課程を修了する必要があります。その後薬剤師国家試験を受験して合格し、薬剤師の国家資格を取得する必要があります。

では、実際の大学の薬学部では、いつ、どんな内容を学ぶのでしょうか。薬学部では高学年になると、病院や薬局で実習を行うのが大きな特徴です。ここでは明治薬科大学を例に解説します。

1-1-1. 1~2年次/病気の仕組みと薬の作用を学ぶ

薬学の基礎科目である「化学」「生物学」「物理学」「有機化学」「物理化学」等を学びます。例えば生化学系では、最先端のゲノム生物学が取り入れられています。また人間形成に大切な教養科目も学びます。

1-1-2. 3~4年前期/医療と薬の科学を学ぶ

医療を支える「免疫学」「薬理学」「衛生化学」「臨床生化学」を学びます。その後4年次前期には、教室・研究室に所属し、個別指導を受けます。薬の科学については、「薬剤学」「調剤学」「製剤学」だけでなく、「薬物治療学」「医療制度」「社会保険」「医療コミュニケーション」も学びます。

1-1-3. 4年次後期/実習前教育

実習前教育と実務実習前に、共用試験2種(CBT、OSCE)を実施しています。5年次の実務実習前に、この2種類の試験に合格する必要があります。CBTはComputer-Based Testingの略で、4年次までの教育内容を試験で評価する方法です。

またOSCEとは、Objective Structured Clinical Examination(客観的臨床能力試験)の略です。5・6年次の臨床科目の履修に必要とされる実務能力レベルを、客観的に評価するために開発された評価方法です。

1-1-4. 5年次前期/病院・薬局で22週間の実習

薬剤師国家試験受験資格に必須な病院・薬局での22週間の実習を行います。実務実習は、一般的に様々な施設内の業務に参加します。実習前に、「マナー教育」や「日報・週報の作成方法」のガイダンスを実施しているところもあります。

1-1-5. 5年次後期/7コースの約4カ月間独自研修カリキュラム

明治薬科大学では、独自のコース別約4カ月間の実習が設定されています。5年次より病院薬学コースをはじめとする全7コースに分かれます。具体的には、「病院薬学コース」「地域医療コース」「臨床開発コース」「健康薬学コース」「伝統医療薬学コース」「薬学研究コース」「海外医療研修コース」があります。

1-1-6. 6年次/実習い基づく総合教育

実習体験を背景にしたサイエンスと医療の総合教育が実施されています。また6年次後期には、国家試験対策講座として総合医療薬学演習が開講されています。

1-2. 薬剤師国家試験とは

薬剤師国家試験は、薬剤師として必要な知識と技能を評価する重要な試験です。また薬剤師になるためには、薬剤師国家試験に合格する必要があります。

1-2-1. 基礎科目をしっかり学習する

薬理学や薬物動態学、病態生理学などの基礎科目を、しっかりと理解しておくことが大切です。またこれらの科目は、薬剤師の実務にも連動しています。しっかり把握しておくことで、実務の問題にも対応できます。

1-2-2. 過去問の分析と繰り返し解くこと

過去の試験問題を繰り返し解くことで、出題傾向を把握でき、自分の弱点を特定できます。特に厚生労働省は過去問から約20%程度を出題すると言及しています。そのため、過去問対策は非常に重要です。

1-2-3. 2025年2月22日・23日実施の第110回薬剤師国家試験

合格率は前年比0.42ポイントUPの68.85%で、新卒の合格率は84.96%でした。また合格ボーダーラインは、210~220点とみられています。

1-3. 合格率の高い大学とは

では、薬剤師国家試験の合格率の高い大学にはどんな大学があるのでしょうか。第109回薬剤師国家試験の合格率の高い大学を、以下に記します。

合格率の高い大学TOP5(国立)

1位、山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部(山口県)/95.63%

2位、金沢大学薬学類(石川県)/93.33%

3位、広島大学薬学部(広島県)/90.38%

4位、北海道大学薬学部(北海道)/90.32%

5位、東京大学薬学部(東京都)/89.47%

合格率の高い大学TOP5(私立)

1位、名城大学薬学部(愛知県)/95.63%

2位、国際医療福祉大学薬学科(栃木県)/86.13%

3位、武蔵野大学薬学部(東京都)/85.71%

4位、近畿大学薬学部(大阪府)/85.06%

5位、北里大学薬学部(東京都)/84.84%

※清光進級学院「国家試験大学別合格率順位」より

2. 数字で見る薬剤師

2-1. 全国の薬剤師数と男女比

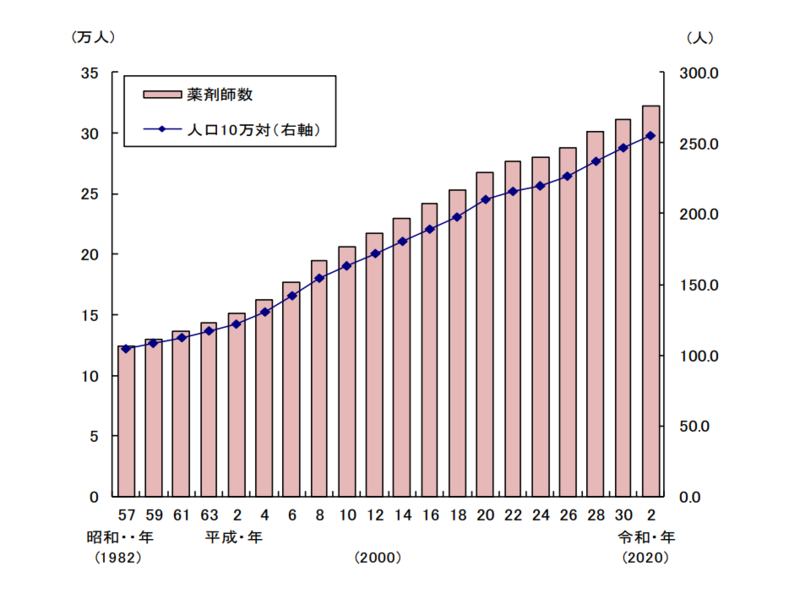

2020年の厚生労働省の資料によると、令和2年(2020年)時点の薬剤師の登録者数は、32万1,982人です。また男性は12万4,242人(38.6%)、女性は19万7,740人(61.4%)です。ちなみに人口10万人あたりの薬剤師の数は、255.2人です。

2-2. 働く場所別の薬剤師の数

薬剤師の勤務先は、薬局だけではありません。例えば、病院やドラッグストアー、製薬会社、診療所など多岐に渡ります。ここでは、薬剤師が従事している施設別の人数とシェア、平均年齢を以下に記します。

| 働く場所 | 人数 | 割合 | 平均年齢 |

| 薬局 | 188,982人 | 58.7% | 46.8歳 |

| 病院 | 55,948人 | 17.4% | 41.6歳 |

| 医薬系企業 | 39,044人 | 12% | 48歳 |

| 衛生行政 | 6,776人 | 2% | 42.4歳 |

| 診療所 | 5,655人 | 1.8% | 58.1歳 |

| 大学 | 5,111人 | 1.6% | 47.2歳 |

※令和2年(2020年)医師・歯科医師・薬剤師統計の概況より

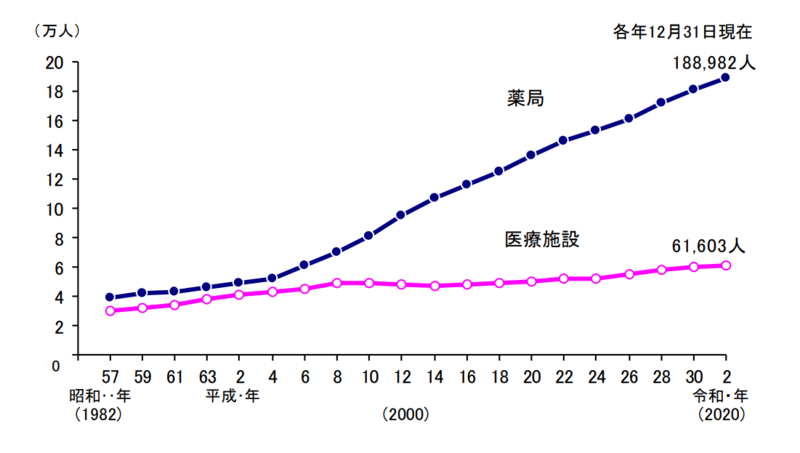

また近年は、薬局で働く薬剤師の数が増加しています。

※令和2年(2020年)医師・歯科医師・薬剤師統計の概況より

3. 薬剤師の仕事内容について

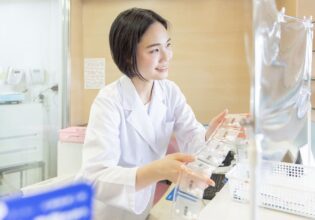

薬剤師は、患者さんの健康をサポートする薬の専門家です。医療用薬品から一般用医薬品までの幅広い知識を持ち、薬調剤や服薬指導、薬歴管理など、仕事内容は広範囲に及びます。ここでは、薬剤師の具体的な仕事内容を解説します。

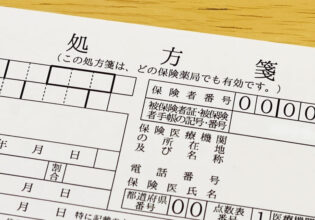

3-1. 調剤・監査

調剤とは、医師が出した処方箋に基づいて薬剤師が薬を調合することです。例えば複数の医薬品を混合したり、錠剤の粉砕作業を行います。また患者さんが服用する1回分の薬だけを分包したり、処方箋が患者さんに合うのか、また他の薬との飲み合わせは問題ないかも同時に確認します。この医師と薬剤師の役割分担のことを、「医薬分業」といいます。

また調剤したお薬を患者さんに渡す時には、別の薬剤師が確認する「監査」も行われます。このように、薬剤師は薬の専門家として安全な運用で患者さんの健康に貢献しています。

3-2. 服薬指導

患者さんは、薬物治療に対する様々な不安を抱えています。例えば、服薬の時間や回数、量、お薬の保管方法などです。またすでに飲んでいる別の薬との飲み合わせなどもあります。服薬指導は、薬剤師がそういった不安を取り除き、検査数値をもとに患者さんが安全に薬物治療を受けられるようにサポートします。

服薬指導は、一般用医薬品に対しても行われます。一般用医薬品の中でも医療用医薬品からスイッチされた第1類医薬品に分類される医薬品は、薬剤師の説明が義務付けられています。お薬は正しく使われてこそ、有効なものになります。そのためには、服薬指導はとても大切です。『オンライン服薬指導とは?ニコムスやクリニクスも活用しましょう』でも解説していますので、参考にして下さい。

3-3. 薬歴管理

薬歴管理は、患者さんの基礎情報や服薬情報、処方や調剤情報、疾患情報、担当薬剤師情報などを薬剤服用歴(薬歴)として残すことです。例えば患者さんがいつ、どんな薬剤をどれくらい処方されたのか、どれ位の期間服用されたのかというものです。またお薬の服薬によってアレルギーや副作用などの反応が現れた場合、管理記録簿に記録します。

こういった薬の効果だけでなく、患者さんからの要望や希望も全て記録します。例えば「粉薬ではなくカプセルに変えたい」といった患者さんの声も記録します。その内容によっては、担当医師に情報を伝え、改善につなげていきます。これらの薬歴は、調剤診療報酬の根拠になる重要な記録になり、一定期間保管する義務があります。

3-4. 疑義照会

疑義照会(ギギショウカイ)とは、薬剤師が処方箋の内容について、発行した医師に問い合わせることです。薬剤師は、薬に関する知識や経験を活用し、患者さんの服用歴も参考にし、健康上のリスクを未然に防ぐ役割を担っています。

例えば薬剤師法第24条では、「処方せん中に疑わしい点(疑義)がある場合は、発行した医師等に問い合わせて確かめること (照会)ができるまで調剤してはならない」と定められています。そこで具体的には、薬剤名や処方箋、副作用、薬物アレルギー、用量・用法、飲み合わせなどをチェックします。

3-5. 医薬品の販売・管理

薬剤師は、医薬品の販売や管理も行います。例えば医薬品の販売では、処方箋が必要な医療用医薬品だけでなく、処方箋がなくても購入できる市販薬も扱います。市販薬(OTC医薬品)の中でも要指導医薬品や第1類医薬品は、薬局やドラッグストアで薬剤師が不在だと販売することはできません。

また医薬品の管理においては、品質の劣化を防止するため、適切な環境下で保管します。また不正使用されることのないように、使用数量と在庫数量のチェックもいます。特に医療用麻薬や向精神薬、毒薬、劇薬は、厳重に管理します。

4. 勤務先別の薬剤師の仕事内容について

薬剤師の仕事の項目については、前章で解説しました。しかし、薬剤師の仕事現場は薬局や病院、ドラッグストアー、診療所など多岐に渡ります。当然、それぞれの勤務先によって仕事内容も変わってきます。ここでは、勤務先別の仕事内容を詳しく解説します。

4-1. 薬局薬剤師の仕事内容

4-1-1. 薬局で求められる業務

薬剤師の約6割が働く薬局では、主に医師が発行した処方箋に基づき、薬の調剤や服薬指導、薬歴管理を行います。また保険調剤以外にも、市販薬の販売や、薬や健康に関する相談にも対応します。

4-1-2. 門前薬局の特徴

多くの調剤薬局は、門前薬局です。門前薬局とは、病院やクリニックのそばにあり、近くの医療機関からの処方箋に基づき、薬の調剤や販売を行います。そのため、近隣の病院やクリニックが専門としている診療科を対象とした薬に偏りがちという傾向があります。一方、近年増加している調剤併設型ドラッグストアは、取り扱う薬の種類が多く、調剤を待つ時間に買い物もできます。

4-1-3. 地域に根付いた薬局に変わるために

そのため門前薬局が生き残るためには、地域に根付いた薬局を目指す必要があります。2021年には、調剤薬局に「地域連携薬局」と「専門医療機関連携薬局」がスタートしました。地域連携薬局とは医療や介護の施設と連携し、患者さんを支える薬局のことです。

地域連携薬局には、かかりつけ薬剤師や薬局機能、健康サポート機能が求められます。そしてその認定要件は、①構造設備、②他医療提供施設との情報連携体制、③地域における薬剤の安定供給体制、④在宅医療体制の4つがあります。かかりつけ薬剤師については、『かかりつけ薬剤師とは?メリットやその役割を詳しく解説します』で詳しく解説しています。

また専門医療機関連携薬局には、より高度な薬学管理や高い専門性が求められる特殊な調剤に対応できる薬局です。例えば、がん治療に対する高い専門性を持った薬局がこの認定を受けています。

4-2. 病院薬剤師の仕事内容

薬剤師の17.4%が働いているのが、病院です。病院薬剤師と呼ばれ、薬局薬剤師とは求められるものも異なります。ここでは、そのポイントを解説します。

4-2-1. 病棟薬剤業務

医師や看護師など、他の職種と連携するのが病棟薬剤業務です。例えば患者さんの入院時に、薬の内服状況や市販薬の使用状況、過去の副作用歴やアレルギー歴を把握します。また薬を使用する前に、年齢や体格、腎臓や肝臓の機能、疾患や症状を把握します。

入院後の薬剤投与に関しては、患者さん個人に合った投与量を計算し、医師に処方提案をしたり、投与速度や投与ルート、配合の情報を提供します。また入院中に注意が必要な薬は、医師に処方設計や代替え薬の提案を行います。ハイリスクな薬の投与は、投与前に患者さんに説明を行います。

病棟を担当する薬剤師は、カンファレンスや回診に参加し、チーム医療に貢献します。医療分野におけるカンファレンスとは、より良い医療の提供を目的とした様々な会議を指します。

4-2-2. 薬剤管理指導業務

薬剤管理指導業務は、薬歴や処方内容を確認し、薬学的管理を行います。具体的には、薬剤の投与方法や投与量、相互作用や重複投与、配合変化などがあります。また投薬の適正を確認するため、患者さんのベッドサイドに伺い、投薬後の効果や副作用がないか確認します。ハイリスク薬や麻薬等については、患者さんに十分な説明を行います。また医師や看護師とも情報共有します。

4-2-3. ハイリスク薬管理業務

医療事故防止のための安全管理が必要な医薬品が、ハイリスク薬です。特に安全管理な医薬品には、以下が挙げられます。

<安全管理な医薬品例>

① 抗悪性腫瘍剤

② 免疫抑制剤

③ 不整脈用剤

④ 抗てんかん剤

⑤ 血液凝固阻止剤

⑥ ジギタリス製剤他

また薬歴管理以外にも、投与期間中のアビヒアランス(※)、相互作用のモニタリングも行います。

※アビヒアランス…アドヒアランス(英:adherence)とは、固守や執着という意味です。医療の現場では「患者さんが治療方針の決定に賛同し積極的に治療を受ける」ことを意味します

4-2-4. 治験業務

病院薬剤師の中には、治験コーディネーター(CRC※)として治験のサポートする薬剤師もいます。治験とは、未承認薬の臨床試験のことです。この場合、医師や看護師だけでなく、製薬会社の担当者とやり取りすることもあります。

※治験コーディネーター(英:CRC/Clinical Research Coordinator)…治験がスムーズに行われるように治験参加者をサポートしたり、関係者のスケジュールを調整したりします。仕事内容としては、事前準備と治験業務、そして治験結果報告があります。

4-3. ドラッグストアの薬剤師の仕事内容

ドラッグストア業界は、2020年に売上高が7兆2,000億円を超えました。待ち時間の買い物だけでなく、立地戦略や商品マーケティング、ポイント制や宅配など、消費者の利便性の徹底追求で、今後も成長が見込まれています。

ドラッグストアのタイプは、3つあります。OTC店舗(調剤なし)と調剤併設、調剤専門の店舗です。調剤に関わる業務は薬局薬剤師とほぼ同じですので、ここではOTC店舗の薬剤師の仕事を解説します。

4-3-1. OTC医薬品の販売業務

ドラッグストアのOTC店舗では、要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品が販売されています。この中で、要指導医薬品と第1類医薬品は薬剤師がいないと販売することはできません。薬剤師は患者さんの現在の病状や体質、飲み合わせをヒアリングし、適切なOTC医薬品を選んで販売します。

<ドラッグストアで販売されている医薬品例>

① 要指導医薬品…医療用医薬品から市販薬に転用されたばかりの薬

② 第1類医薬品…一般用医薬品(OTC医薬品)の中で最も副作用が生じる恐れが高い医薬品

③ 第2類医薬品…副作用等のリスクが中程度の医薬品

④ 第3類医薬品…副作用等のリスクが比較的低い医薬品

4-3-2. 健康相談

OTC医薬品の販売だけでなく、患者さんや来店顧客の健康相談もドラッグストアに勤務する薬剤師の大事な業務です。近年は、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」というセルフメディケーションが注目されています。例えば病院やクリニックで受診する前に、OTC医薬品やサプリメントを活用して回復を目指す方が増えています。

そういったニーズに対応するため、ドラッグストア薬剤師は相談を受けた後に患者さんの悩みや症状を聞き、適切な医薬品やサプリメント、健康食品等を提案します。また必要な場合は、医療機関の受診を勧めることもあります。

4-3-3. レジ打ち・品出し・陳列・在庫管理

勤務する店舗や企業の方針によって異なりますが、ドラッグストア薬剤師は店舗のオペレーションも担当することがあります。具体的には、レジ打ちや商品の品出し、陳列や在庫管理などです。また特売品の設置の工夫やPOP作成など、集客や販売効率に関わることもあります。

5. 薬剤師の年収について

ここでは、薬剤師の年収について解説します。『薬剤師の年収とは?気になる年収がアップするエリアはどこ?』でも解説していますので、そちらも参考にして下さい。

5-1. 薬剤師の年収の平均

厚生労働省が発表している『令和3年度賃金構造基本統計調査』によれば、薬剤師の年収の平均は580.5万円です。この内訳は、月収が40.4万円、賞与は96.2万円です。以下に、過去5年間の推移を記します。

| 月収 | 賞与 | 年収 | |

| 2021年 | 40.4万円 | 96.2万円 | 580.5万円 |

| 2020年 | 39.4万円 | 92.1万円 | 565.1万円 |

| 2019年 | 39.9万円 | 83.3万円 | 561.7万円 |

| 2018年 | 38.0万円 | 87.7万円 | 543.6万円 |

| 2017年 | 38.8万円 | 77.9万円 | 543.8万円 |

5-2. 薬剤師の年収のリアル

ここでは、薬剤師の年収のリアルな数字をご紹介します。厚生労働省「賃金構造基本統計調査(令和3年)」によれば、男女・年齢別の年収は以下のようになっています。例えば多くの年代で、女性の方が数十万〜100万円程度少ない傾向が見られます。

| 年齢 | 男性 | 女性 |

| 20~24歳 | 約405.4万円 | 約347.6万円 |

| 25~29歳 | 約455.3万円 | 約422.9万円 |

| 30~34歳 | 約548.2万円 | 約461.7万円 |

| 35~39歳 | 約598.1万円 | 約559.9万円 |

| 40~44歳 | 約639.3万円 | 約526.1万円 |

| 45~49歳 | 約671.4万円 | 約546.5万円 |

| 50~54歳 | 約723.7万円 | 約611.7万円 |

| 55~59歳 | 約714.9万円 | 約591.5万円 |

| 60~64歳 | 約608.3万円 | 約550.5万円 |

6. まとめ

薬剤師は、薬の専門家であり、薬を通じて人々の健康に貢献しています。

薬剤師になるためには、薬剤師国家試験を受験し、合格する必要があります。例年の合格率は70%前後ですので、しっかりとした準備が必要です。万が一不合格になった場合、大学6年生時の就活で得た内定が取り消される恐れがあるので、注意が必要です。

また薬剤師の仕事内容は、調剤薬局や病院、ドラッグストアーや製薬会社等多岐に渡り、それぞれ業務内容は異なります。ご自身の将来イメージを見据えた上で、進路を決めることが大切です。

薬剤師の資格は、一生ものといわれます。女性の場合、結婚・出産・子育ての後に復職しやすいというのは、大きな魅力です。

近年は高齢化社会の到来とともに、かかりつけ薬剤師や在宅医療の推進、ジェネリック医薬品の活用など、その働き方も変化していきています。