春が近づいてくると、いよいよ花粉症の季節です。一般的に、花粉症のピークは2月から4月といわれています。その頃になると、街中ではマスク姿の方が目立つようになります。

この時期は花粉症に悩む方が、病院や薬局に訪れるシーズンでもあります。病院で受診した場合、患者さんの症状に合わせて内服薬や点鼻薬、点眼薬が処方されます。またかかりつけ薬剤師の場合、花粉症の服薬指導を行う場合があります。

そして花粉症の症状を改善する薬剤の一種が、抗ヒスタミン薬です。抗ヒスタミン薬は、世代によって特徴が異なる性質があります。

本記事では、花粉症対策における薬剤師の役割について解説します。

Contents

1. 抗ヒスタミン薬の概要

1-1. 抗ヒスタミン薬とは

抗ヒスタミン薬(英:Antihistamine)は、神経伝達物質ヒスタミンの働きを抑える薬品です。抗ヒ剤と略称されることもあります。花粉症や皮膚の痒み、風邪によるアレルギー症状などの緩和、酔い止めに使われます。

抗ヒスタミン薬は、2種類あります。第一世代は、強い眠気と認知機能の低下を引き起こします。その点で改良されたのが、第二世代の抗ヒスタミン薬です。

1-2. 抗ヒスタミン薬の歴史

1-2-1. イタリアの薬理学者Daniel Bovetが開発

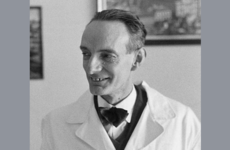

1957年にノーベル賞を受賞したDaniel Bovet

第一世代の抗ヒスタミン薬は、イタリアの薬理学者Daniel Bovetにより1930~40年代に開発されました。

その後、抗精神病薬や抗うつ薬などの中枢神経系作用薬の原型になりました。Bovetはその薬理学的業績により、1957年にノーベル医学生理学賞を受賞しています。

1-2-2. James Blackが胃・十二指腸潰瘍治療薬を開発

またヒスタミン研究分野では、James Blackが胃・十二指腸潰瘍治療薬を開発しました。彼も、1988年にノーベル医学生理学賞を受賞しています。

初期に開発された第一世代の抗ヒスタミン薬は、強力な中枢抑制作用がありました。そのため1980年代に、第二世代の非鎮静性抗ヒスタミン薬の開発が開始されました。ただ欧米と比較すると日本においては、まだ多くの第一世代鎮静性抗ヒスタミン薬が医師により処方されています。その比率は、成人で20~40%、 小児で80~95%になります。(※参照/抗ヒスタミン薬の薬理学 日本耳鼻咽喉科学会会報)

1-3. 効能について

抗ヒスタミン薬は、神経伝達物質ヒスタミンの働きを抑えてくれます。その結果、アレルギー反応を鎮静化します。具体的には、「花粉症」「くしゃみ」「鼻水」「蕁麻疹(じんましん)」「喘息」「皮膚の腫れ」「咳」などを改善してくれます。

2. 抗ヒスタミン薬の効能の仕組み

2-1. 花粉症はなぜ起こる?

イネ科のカモガヤ(Wikipediaより)

例えば、多くの方が悩むアレルギー症状の代表格である花粉症は、なぜ起こるのでしょうか。花粉症は、まずスギなどの植物の花粉がアレルゲンというアレルギー症状を引き起こす物質になります。それが体内に入り、目のかゆみやくしゃみ、涙、鼻水といった症状を引き起こします。

花粉症の原因物質としては、春に飛散するスギやヒノキが有名です。しかしそれ以外にも、イネ科のカモガヤや秋に飛散するキク科のブタクサ、ヨモギなど60種類以上があると報告されています。

2-2. ヒスタミンとは

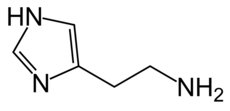

ヒスタミン (histamine) は分子式C5H9N3、分子量 111.14 の活性アミンである(※Wikipediaより)

ヒスタミンは、アレルギー性鼻炎発症時に、鼻粘膜で中心的な働きをする物質です。化学名は、β-イミダゾールエチルアミンです。肺や肝臓、胃、大脳など生体に幅広く分布しており、通常は肥満細胞と好中球の顆粒に含まれています。

そして抗原抗体反応が起こった時、脱顆粒という生体のアレルギー反応を促進します。例えばくしゃみや鼻水は、ヒスタミンによる神経反射といえます。

2-3. 仕組みについて

膜受容体の一例(※Wikipediaより)

花粉などが鼻の粘膜に付着すると、抗原抗体反応により、ヒスタミンなどのアレルギー誘発物質が放出されます。そしてこのヒスタミンは、鼻の粘膜にある「H1受容体」と結合します。その結果、くしゃみや鼻水などのアレルギー症状が起こります。

抗ヒスタミン薬は、肥満細胞から放出されたヒスタミンが受容体に結合するのを妨げます。また受容体(receptor)とは、生物の体にある外界や体内からの何らかの刺激を受け取る構造です。

抗ヒスタミン薬は、肥満細胞から放出されたヒスタミンが受容体に結合するのを妨げます。また受容体(receptor)とは、生物の体にある外界や体内からの何らかの刺激を受け取る構造です。

3. 抗ヒスタミン薬の副作用や注意すべき点

3-1. 眠気などの精神神経系の症状

抗ヒスタミン薬は、ヒスタミン受容体と結合します。このヒスタミン受容体は、筋肉や血管、脳など体の全身に存在します。例えば脳の場合、脳のヒスタミン受容体に結合し、覚醒作用や興奮作用を弱めます。

その結果、眠気や集中力の低下を引き起こすのです。花粉症の薬を飲んだ時に、頭がぼんやりしたり、集中力が落ちる現象はこういったメカニズムで発生するので、就寝前の服用が基本です。

抗ヒスタミン薬には、病院での受診後に処方される医療用医薬品と薬局の一般用医薬品があります。眠気が心配な場合には、第二世代か抗ヒスタミン薬を含有していないお薬がおススメです。

3-2. 口渇、吐き気、便秘などの消化器の症状

抗ヒスタミン薬の副作用には、口の渇きや吐き気、便秘、排尿障害、眼圧上昇といった症状もあります。このように、第一世代抗ヒスタミン薬は眠気以外の副作用があります。

3-3. 子どもの場合は痙攣を起こすことも

子どもが熱痙攣を起こすことも

抗ヒスタミン薬の副作用で、子どもが痙攣を起こしてしまうことがあります。例えば、脳内は興奮性神経と抑制性神経でバランスが保たれています。

ところが、抗ヒスタミン薬によってヒスタミンの抑制が取れると興奮性が強くなり、痙攣の閾値が下がります。その結果、何らかの刺激によって痙攣発作を惹起しやすくなってしまうのです。

例えばサウジアラビアでは、第一世代と第二世代の比較研究が行われています。そして、両方で抗ヒスタミン薬は痙攣発作を生じやすくしてしまうという結果が出ています。

※参照/『抗ヒスタミン薬と熱性痙攣について 徳山医師会病院薬局』

4. 抗ヒスタミン薬の服薬指導のポイント

花粉症の治療薬には、大きく分けて抗ヒスタミン薬、ロイコトリエン受容体拮抗薬、点鼻薬、点眼薬などがあります。ここでは、抗ヒスタミン薬の服薬指導のポイントを解説します。

4-1. 抗ヒスタミン薬の種類と特徴

抗ヒスタミン薬は、大きくH1受容体拮抗薬とH2受容体拮抗薬に分けられます。

4-1-1. H1受容体拮抗薬(第一世代I)

<代表的な薬剤>

クロルフェニラミン、ジフェンヒドラミン、ヒドロキシジンなど

<主な適応>

アレルギー性疾患(花粉症、蕁麻疹、かゆみ)、乗り物酔い、感冒薬

4-1-2. H1受容体拮抗薬(第二世代)

<代表的な薬剤>

フェキソフェナジン、ロラタジン、エピナスチン、セチリジンなど

<主な適応>

アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患

4-1-3. H2受容体拮抗薬

ファモチジン、シメチジン

<主な適応>

胃潰瘍、胃酸過多

4-2. 服薬指導のポイント

薬剤師が行う抗ヒスタミン薬の服薬指導では、以下のポイントが重要です。

4-2-1. 眠気や集中力低下に関する注意

第一世代のH1受容体拮抗薬は、眠気を引き起こしやすいという特徴があります。そのため服用後の運転や危険作業は禁止されています。また第二世代のH1受容体拮抗薬は眠気が少ないですが、個人差があるので注意が必要です。アルコールとの併用は眠気が増強するので避ける必要があります。

4-2-2. 併用薬との相互作用について

三環系抗うつ薬や抗精神病薬との併用は、抗コリン作用があるために注意が必要です。またH2受容体拮抗薬(シメチジン)はCYP酵素阻害作用があり、他の薬の血中濃度を変化させる可能性があります。

4-2-3. 高齢の患者さんへのケア

第一世代のH1受容体拮抗薬は、せん妄や認知機能低下を引き起こす可能性があります。特に前立腺肥大のある患者さんは、尿閉や便秘、口渇の副作用が出やすいので注意が必要です。

4-2-4. 妊娠・授乳中の患者さんへの使用

第二世代のロラタジンやセチリジン、フェキソフェナジンは、妊婦の方でも比較的安全とされています。ただし授乳中は母乳に移行する可能性があるため、医師との相談が必要です。

4-2-5. 小児への使用

第一世代のH1受容体拮抗薬は、多動や不眠といった興奮作用を引き起こすことがあります。

5. まとめ

抗ヒスタミン薬の服薬指導では、第一世代のH1受容体拮抗薬は眠気を引き起こしやすいことに注意する必要があります。例えば、服用後の運転や危険作業は禁止されています。

また併用薬との相互作用や、高齢者ケア、妊娠・授乳中の注意が必要です。また小さいお子さんも気をつける必要があります。

患者さんの年齢や生活環境、他の服用薬を考慮し、適切な説明を行うことが重要です。