服薬指導では、患者さんに薬の正しい使用方法や効果、副作用などを説明します。同時に、服薬指導の会話は患者さんの健康状態や生活習慣、お悩みごとを把握する貴重な機会でもあります。また飲み忘れや残薬に気付くこともできます。

2025年、日本は5人に1人が75歳以上の後期高齢者という超高齢化社会を迎えました。そのため薬物療法において「薬の重複や相互作用の管理」「服薬遵守の向上」がとても大切です。例えば高齢者の患者さんは、肝臓や腎臓の機能が低下します。そして薬の代謝が遅くなり、副作用が出やすくなります。特に鎮痛剤(NSAIDs)や抗凝固薬は適切に管理しないと、胃腸障害や出血を引き起こす可能性があります。

また高齢者の患者さんの中には、通院できない方も多く、在宅医療のニーズも高まっています。そこで患者さんの自宅を訪問し、薬の管理や服薬指導を行うのが「在宅訪問薬剤管理指導」です。通院ができても認知症が始まりかけた方や、服薬の見守り者がいない方も対象になります。

このように、服薬指導は日本の医療をサポートする重要な役割です。本記事では、そのポイントを詳しく解説します。

Contents

1. 服薬指導について

服薬指導とは、薬剤師が患者さんに対し、薬の正しい使い方や効果、副作用、相互作用について説明し、適切な服薬を支援する業務のことです。日本は世界でも有数の高齢化社会であり、65歳以上の高齢者が人口の約30%を占めています。このような状況で、薬剤師の役割の中で、服薬指導の重要性がますます高まっています。

また服薬指導は、薬剤師法(第25条の2)などの法律によって定められています。この業務は、薬剤師が行うべき義務の一つになります。

情報の提供及び指導

第二十五条の二

薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。

2

薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。

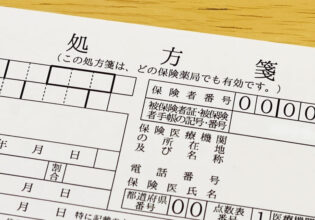

2. 服薬管理指導料について

2-1. 服薬管理指導料とは

服薬管理指導料は、薬剤師が患者さんに安全に薬を使用してもらうために必要な情報の収集や分析、管理、記録を行うことです。また薬を渡す際の説明に対して与えられる報酬点数のことです。

2-2. 服薬管理指導料の点数

2022年以前までは、薬剤服用歴管理指導料として算定されていました。しかし薬剤師の対人業務への評価を高めるため、2022年度の調剤報酬改定で新設されました。服薬管理指導料は、以下のように①~④まであります。

服薬管理指導料の点数

① 原則3ヶ月以内に再度処方箋を持参した患者さん対して行った場合/45点

② ①の患者さん以外の患者さんに対して服薬指導を行った場合/59点

③ 特別養護老人ホームに入所している患者さんを訪問して服薬指導を行った場合/45点

④ 情報通信機器を使用して服薬指導を行った場合

イ)原則3ヶ月以内に再度処方箋を持参した患者さんに対して行った場合/45点

ロ)イの患者さん以外の患者さんに対して服薬指導を行った場合/59点

2-3. 加算項目について

服薬管理指導料には、以下の加算項目があります。

加算項目

① 麻薬管理指導加算/22点

② 特定薬剤管理指導加算1/10点

③ 特定薬剤管理指導加算2/100点

④ 乳幼児服薬指導加算/12点

⑤ 吸入薬指導加算/30点

⑥ 調剤後薬剤管理指導加算/60点

⑦ 小児特定加算/350点

調剤後薬剤管理指導料とは、地域支援体制加算を届け出ている調剤薬局の薬剤師が、調剤後に患者さんに必要な薬学的管理指導を行います。そしてその結果を、文書で医療機関に情報提供した場合に算定できます。

また小児特定加算は、調剤薬局で医療的ケア児である患者さんの状態に合わせて、薬学的管理や指導を行った場合を評価するものです。例えば乳幼児への服薬指導は、外来での算定が大半です。年々増加しており、今後小児特定加算を算定する薬局の増加が予想されます。小児特定加算に係る調剤の平均所要時間は、約137.4分です。(※中央社会保険医療協議会総会(第492回)資料より)

3. 服薬指導のポイント

3-1. ポリファーマシー(多剤併用)のリスク軽減

3-1-1. 薬の重複や相互作用の管理

高血圧や糖尿病、心疾患など、高齢者の患者さんは複数の慢性疾患を抱える傾向があります。そのため複数の医療機関を受診し、多くの薬を処方されます。その結果、「ポリファーマシー(多剤併用)」と呼ばれる現象が発生し、副作用や薬物相互作用のリスクが高まります。そのため薬剤師の役割として、服用薬を一元管理し、重複や相互作用の確認が求められます。また医師と連携し、不要な薬の削減や適切な薬の変更の提案も重要です。

3-1-2. 服薬アドヒアランス(服薬遵守)の向上

高齢者の患者さんは、加齢による記憶力の低下や、視力・聴力の衰えで、薬の飲み忘れや誤った服用をすることがあります。薬剤師は、服薬指導を通じて、患者さんの適切な薬の服用をサポートすることが重要です。具体的には、飲み忘れを防ぐための服薬カレンダーやピルケースの活用の推奨などがあります。

3-2. 副作用や有害事象の予防

3-2-1. 高齢者の生理機能の低下

加齢に伴い、高齢者は肝臓や腎臓の機能が低下します。そのため薬の代謝や排泄が遅くなり、副作用が出やすくなります。特に鎮痛剤(NSAIDs)や抗凝固薬は適切に管理しないと、胃腸障害や出血を引き起こすリスクがあります。薬剤師としては、医師と相談しながら腎機能や肝機能に応じた用量調整を行います。まためまいやふらつき、吐き気といった副作用が疑われる症状を説明し、異常があれば早期に対応できるように指導します。

3-3. 在宅医療における服薬指導の重要性

近年は、薬剤師が直接患者さんの自宅を訪問し、薬の管理や服薬指導を行う在宅訪問薬剤管理指導の重要性が増しています。患者さんが飲みやすい薬の形状の変更を行います。またご家族や介護者への服薬指導を行い、適切な薬の管理を支援します。

3-4. 地域包括ケアシステムの中での薬剤師の役割

日本では現在、地域包括ケアシステムの構築が推進されています。医師や看護師、介護職員などの医療従事者と連携し、地域で高齢者を支える仕組みが重要視されています。薬剤師は患者さんの服薬状況や副作用の情報を医師にフィードバックしたり、介護施設スタッフに薬の管理方法を指導し、安全な服薬をサポートします。また地域の健康イベントとして「お薬相談会」を開催し、正しい服薬についての啓発も行います。

3-5. 認知症の患者さんへの服薬指導

高齢者の患者さんの中には、認知症の方も多くいらっしゃいます。そのため、薬の自己管理が難しいケースがあります。また認知症の方は薬の飲み忘れだけでなく、過剰服用(何度も同じ薬を飲んでしまう)や、薬を拒否されることもあります。対応策として1回分ずつセットし、服用が確認できる服薬カレンダーの活用があります。また飲み込みが難しい方には、舌の上で溶ける錠剤や貼るタイプの薬を提案します。

4. 服薬指導のヒアリングの重要性

患者さんは、薬物療法に対して様々な不安を抱えています。現在の病気を治療するためのお薬の説明だけでなく、そういった不安を取り除いてあげるコミュニケーションは非常に重要です。

理想の服薬指導は、健康を実現するために、患者さんとお互い信頼関係を築くことです。その上で患者さんの病状だけでなく、生活習慣にも興味を持ち、薬物療法の効果だけでなく、根本的な解決に向けて提案することです。

例えば、「一日の食事回数」や「時間帯」、「コーヒーや炭酸飲料の頻度」「運動量」といった生活スタイルをヒアリングし、把握します。その生活スタイルの改善も合わせた服薬を、継続できるようにサポートすることが大切です。患者さんは、自分のことを理解してくれ、生活スタイルを尊重してくれると共感できます。そして薬物療法と両立する落とし所に導いてくれる薬剤師は、心強い存在になります。

5. 服薬指導の流れについて

5-1. お声がけをする

患者さんのお名前をお呼びし、投薬台へ誘導します。「薬剤師の〇〇です。本日は宜しくお願いします」と、最初にまず自分の名前を名乗り、挨拶をしてから服薬指導を始めましょう。円滑にコミュニケーションを進めるために、患者さんの方に体を向けます。

またアイコンタクトを取りながら、笑顔で会話をするように心がけましょう。体調の悪い方や足の悪い方の場合、座席までお薬をお持ちして服薬指導をすることもあります。そういったイレギュラー対応のやり方は、薬局によって異なります。

5-2. 病状をヒアリングする

現在の患者さんの状況を正確に把握し、適正な服薬指導を行うために、病状をヒアリングします。初回来院の場合、処方箋が適切か評価する必要があります。そのため、質問票で様々な内容をヒアリングします。一方通院されている患者さんには、前回からの経過状況や副作用状況をヒアリングします。

ヒアリング項目としては、「疾患名」「症状」「アレルギー・既往症の有無」「服薬中のお薬名やサプリメント名」などがあります。また「過去に体質に合わなかったお薬の名前」や「喫煙や飲酒の有無」も把握します。

万が一患者さんの症状や体調に変化があったら、薬剤師はその事態を改善する服薬指導を実施する必要があります。そのためには、患者さんからの細かいヒアリング情報がとても大切です。

5-3. 医薬品を説明する

ヒアリングが終わると、次に行うのが処方薬の説明です。薬剤師は、病気に悩む患者さんが正しく服用できるようにわかりやすく解説する必要があります。うまくコミュニケーションが取れない場合、「手帳への書き込み」や「指導箋」を活用しましょう。

お薬は、「薬袋(やくたい)」と呼ばれる袋に入れて、患者さんにお渡しします。また「薬剤情報提供書」「調剤報酬明細書」「領収書」「お薬手帳」をお渡しします。

5-4. 質問や疑問点の確認

服薬指導の目的は、患者さんが内容を理解し、薬剤師の説明通りに行動し、健康になることです。指導内容に対し、患者さんが少しでも不安や疑問があると、適正な薬物治療を実現できません。そのためには、丁寧で本人が納得できるわかりやすい説明が必要不可欠です。また場合によっては、「副作用の対策方法」「緊急時の連絡方法」を伝えておきましょう。

5-5. クロージング

患者さんの質問がなさそうであれば、クロージングを行います。クロージングとは、服薬指導を締めくくり患者さんを見送ることです。この最後のクロージングは、対応した薬剤師の印象を決める重要な要素の一つです。丁寧に見送ることで、患者さんとの信頼関係が得られ、より良い服薬指導に繋がります。

6. 服薬指導マニュアルについて

「服薬指導のポイントをコンパクトにまとめた本が欲しい」と思われる薬剤師の方も多いのではないでしょうか。この『薬効別 服薬指導マニュアル 第10版』は、必要な最新情報と治療のガイドラインが掲載されています。

この本の大きな特徴は、67の薬効群ごとに「患者さん向け」と「薬剤師向け」に対応記載されている点です。

また患者さんに確認すべき症状と対策、重大な副作用と妊婦・授乳婦への危険度、フィジカルアセスメントのチェックポイントなどを副作用症状ごとに掲載されています。服薬指導に欠かせない内容の1冊です。

7. オンラインの服薬指導について

最近の日本では、高齢化社会の影響で慢性疾患を抱える患者が増えています。また多剤処方が一般的になっています。このため薬剤師が提供する服薬指導は、単なる薬の説明にとどまらず、患者さんの生活や状態に合った服薬支援を提供する必要性が高まっています。

そういった背景から、オンライン服薬指導の導入が進んでいます。ただし、対面指導で得られる細やかなコミュニケーションをどう補うかも課題とされています。

服薬指導は患者と薬剤師の信頼関係を築き、患者さんが安心して治療を受けられるための重要なプロセスです。そのクオリティをどう向上していくかは、日本の高齢者医療の重要なテーマです。

8. まとめ

服薬指導は、患者さんを健康に導く薬剤師の重要な業務の一つです。

特に大切なのは、お薬の正しい使い方の説明だけでなく、患者の生活環境にも興味を持ち、良好なコミュニケーション関係を築くことです。服薬指導で役立つ会話の方法については、『服薬指導の会話例とは?患者さんに分かりやすく伝える実例を解説』で詳しく解説しています。こちらも参照ください。

そして健康の体を作るために、薬物療法の効果の最大化のためにどうすべきかをキャッチボールできるかどうかが大事です。

そういう意味では、薬剤師の服薬指導は「モノからヒトへ」という薬局業界のDX推進の中心業務の一つといえます。正確な調剤業務と同じぐらい重要な、対人コンサルティング業務といえるでしょう。