薬物療法とは、薬を用いて病気を予防・治療・症状緩和する医療行為です。医学の基本的な治療手段の一つで、様々な疾患に使用されています。例えば内服薬や注射薬、外用薬などを用い、病気の進行を抑えたり、機能を回復させたりすることを目的とします。

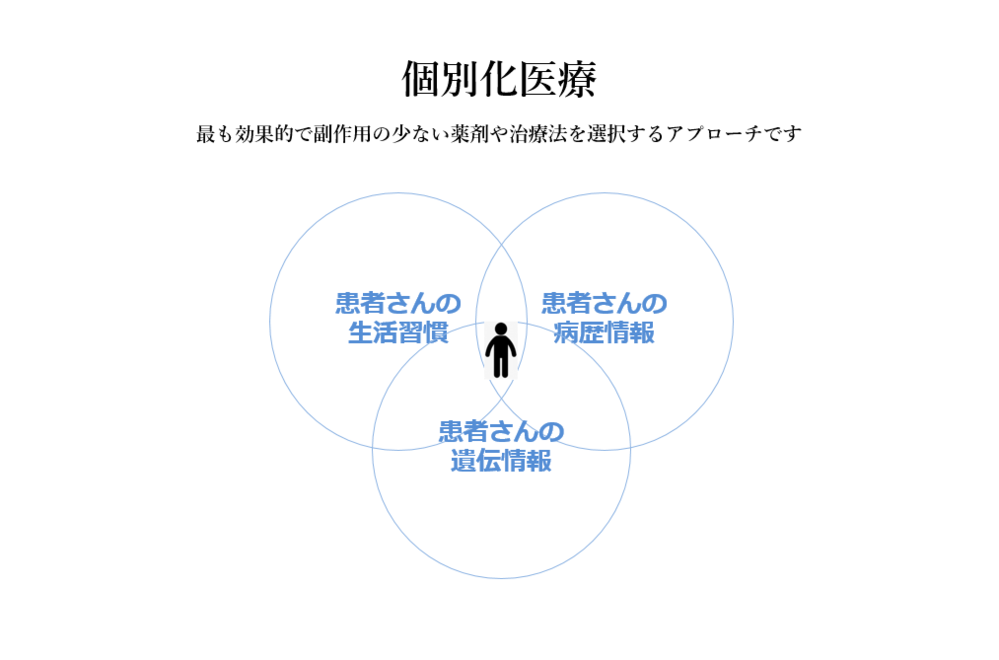

近年その進歩は目覚ましく、新たなトレンドが次々と生まれています。特に注目されているのが、個別化医療です。これは患者さん個人の遺伝情報や生活習慣、病歴などを詳細に分析し、最も効果的で副作用の少ない薬剤や治療法を選択するアプローチです。またバイオ医薬品や再生医療等製品の開発と普及も見逃せません。これらは、体内で作られるタンパク質や細胞を利用した医薬品です。

このように、最先端の薬物療法は大きく変化しています。本記事では、そういった薬物療法の最前線模様を解説します。

Contents

1. 薬物療法とは

薬物療法とは、薬を活用して病気の予防や治療を行う行為です。例えばがんの治療では、様々な医療従事者が連携するチーム医療が拡大しています。その中で薬剤師は、患者さんが安心して薬物治療を受けられるように薬の専門家として関わります。がん治療のように殺細胞作用を持つ物質を使用する薬物療法は、特に化学療法(chemotherapy)と呼びます。

薬物療法は日々進化しており、多くの患者さんに希望をもたらしています。薬物療法に関わる薬剤師としては、 新しい薬剤や治療法、副作用管理の知識などのアップデートが求められます。

2. 薬物療法の主な目的

2-1. 病気の治療

薬物療法による病気の治療は、がん治療だけでなく、感染症や生活習慣病、精神疾患など、幅広い疾患で用いられます。ここでは、がん治療をメインに解説します。

2-1-1. 細胞障害性抗がん薬

細胞障害性抗がん薬は、従来の抗がん剤です。がん細胞の増殖に必要なDNAの複製や細胞分裂を妨げることで、がん細胞を攻撃します。分裂が活発な細胞全般に作用するため、がん細胞だけでなく、正常な細胞(毛髪の細胞、骨髄の細胞、消化管の粘膜細胞など)にも影響を与え、副作用が出やすいのが特徴です。種類としては、アルキル化剤や代謝拮抗薬、白金製剤、抗腫瘍性抗生物質など多岐にわたります。

2-1-2. 分子標的薬

がんの発生や増殖に関わる特定の分子(タンパク質や遺伝子)を標的とし、その機能を抑えることでがん細胞の増殖を阻害します。がん細胞の特定の異常を狙い撃ちするため、副作用が比較的少ないとされています。しかし薬の種類によっては、特徴的な副作用が出ることがあります。種類としては、 EGFRチロシンキナーゼ阻害薬や抗HER2薬、抗EGFR抗体薬、抗VEGF抗体薬などがあります。また経口薬と注射薬があります。

2-1-3. 内分泌療法薬(ホルモン療法薬)

ホルモンの分泌や働きを阻害することで、ホルモンを利用して増殖するがん(乳がんや前立腺がんなど)を攻撃します。種類としては、抗エストロゲン薬やLH-RHアナログ製剤などがあります。

2-1-4. 免疫チェックポイント阻害薬

がん細胞が免疫細胞にかけた「ブレーキ」(免疫チェックポイント)を外すことで、本来がん細胞を攻撃するはずの免疫細胞(T細胞など)ががんを認識し、攻撃できるようにする薬です。近年、多くのがん治療で劇的な効果を示す例が報告されており、注目されています。種類としては、プジーボ(ニボルマブ)やキイトルーダ(ペムブロリズマブ)などがあります。

2-1-5. 抗体薬物複合体(ADC)

がん細胞の特定の抗原に結合する抗体と、強力な抗がん剤を結合させた薬剤です。近年開発が進み、今後のがん治療のメインストリームになる可能性があります。抗体ががん細胞に薬剤をピンポイントで届け、正常細胞への影響を最小限に抑えながら、がん細胞を効率的に殺傷します。「細胞選択性が高い」「隣接がん細胞にも作用」「他疾患に応用できる可能性」「高額」「副作用」という特徴があります。

2-2. 病気の緩和

薬物療法における病気の緩和は、がんなどの病気を治癒するだけではありません。例えば、病気や治療で生じる身体的・精神的な苦痛を和らげます。また患者さんの生活の質(QOL)を向上させます。これは「緩和ケア(緩和医療)」の中心的な役割であり、診断された早期の段階から、治療と並行して行われるべきものとされています。

2-2-1. 痛み(がん性疼痛)の緩和

痛みの緩和は重要な柱の一つです。がんの痛みは、がんが神経を圧迫したり、骨に転移したり、炎症を引き起こしたりすることで生じます。薬物療法によって、80%以上の人の痛みが和らぐと報告されています。

<非オピオイド鎮痛薬>

・NSAIDs(非ステロイド性消炎鎮痛薬)…ロキソプロフェン、イブプロフェン、セレコキシブなどがあります。炎症に伴う痛みや骨転移による痛みに有効です。ただし、胃腸障害や腎機能障害などの副作用の注意が必要です。

・アセトアミノフェン…アセトアミノフェン(カロナールなど)があります。比較的副作用が少なく、軽度から中等度の痛みに用いられます。

<オピオイド鎮痛薬(医療用麻薬)>

・弱オピオイド…コデインやトラマドールなどがあります。軽度から中等度の痛みに用いられます。

・強オピオイド…モルヒネやオキシコドン、フェンタニル、ヒドロモルフォンなどがあります。中等度から高度の痛みに用いられます。医療用麻薬に対して誤解(依存性がある、最後の手段など)を持っている人もいますが、適切な量と方法で使えば依存性は非常に少なく、有効な鎮痛薬です。痛みの程度に合わせて、徐放製剤(ゆっくり効くタイプ)と速放製剤(すぐに効くタイプ、レスキュー薬とも呼ばれる)を使い分けたり、注射や貼り薬(貼付剤)など様々な剤形があります。

・副作用対策…オピオイド鎮痛薬の主な副作用として、便秘、吐き気・嘔吐、眠気などがあります。それぞれに対応する薬(下剤、吐き気止めなど)を併用することで、多くの場合はコントロール可能です。便秘は特に高頻度で起こるため、予防的に下剤が処方されることがほとんどです。

<鎮痛補助薬>

・神経障害性疼痛に用いる薬…プレガバリンやデュロキセチンなどがあります。神経が傷つくことによって生じるしびれるような痛みや電気が走るような痛みに効果があります。

・ステロイド…炎症を抑え、痛みや腫れを軽減する効果があります。

・抗うつ薬、抗てんかん薬…神経障害性疼痛の緩和にも用いられることがあります。

2-2-2. 消化器症状の緩和

<吐き気・嘔吐>

・制吐剤:…ドンペリドンやメトクロプラミド、グラニセトロン、オンダンセトロンなどがあります。抗がん剤の副作用による吐き気や、がんによる消化管の圧迫、電解質異常、脳転移など様々な原因に対応して使い分けられます。

・ステロイド…制吐作用を増強する目的で併用されることがあります。

・抗精神病薬:…ハロペリドールなどがあります。制吐作用や鎮静作用があり、重度の吐き気やせん妄の緩和にも使用されます。

<便秘>

・下剤…刺激性下剤(センナなど)、浸透圧性下剤(酸化マグネシウムなど)、膨潤性下剤、座薬などがあります。特にオピオイド鎮痛薬使用時には必須となります。

<食欲不振>

・食欲増進薬…ステロイドなどがあります。根本的な治療ではありませんが、一時的に食欲を改善する目的で用いられることがあります。

2-2-3. 呼吸器症状の緩和

<呼吸困難>

・オピオイド鎮痛薬…モルヒネなどがあります。痛みだけでなく、呼吸困難感を和らげる効果もあります。

・酸素療法…酸素を投与して、息苦しさを軽減します。

・気管支拡張薬…気道の狭窄がある場合に用いられます。

・抗不安薬…不安に伴う呼吸困難感を和らげるために用いられることがあります。

2-2-4. 精神症状の緩和

<不眠>

睡眠薬…ベンゾジアゼピン系(ゾルピデムなど)、非ベンゾジアゼピン系などがあります。

<不安・抑うつ>

・抗不安薬…ベンゾジアゼピン系(ロラゼパムなど)があります。

・抗うつ薬…SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)などがあります。

<せん妄(意識混濁、幻覚など)>

・抗精神病薬…ハロペリドール、リスペリドン、オランザピンなどがあります。原因を特定し、その除去も目指しますが、症状が強い場合にはこれらの薬で緩和を図ります。

2-2-5. その他の症状の緩和

・倦怠感…特効薬はありませんが、貧血があれば輸血、炎症があればステロイドの使用などが検討されることがあります。

<浮腫(むくみ)>

・利尿剤…フロセミドなどがあります。

・ステロイド…炎症性の浮腫に有効な場合があります。

2-3. 進行の抑制

薬物療法における進行の抑制は、病気の増殖や拡大を遅らせたり、一時的に止めることを目的とした治療を指します。特にがん治療においてこの目的は非常に重要であり、根治が難しい場合や、再発・転移を伴う進行がんに対して、病状の安定化と患者さんのQOL(生活の質)維持を目指して行われます。

2-3-1. その他の症状の緩和

<細胞障害性抗がん薬(従来の抗がん剤)>

・目的と役割…がん細胞の増殖を阻害することで、がんの進行を遅らせ、腫瘍の増大を抑制します。腫瘍を縮小させる効果(奏効)が得られることもありますが、完全な消失は難しい場合でも、進行を遅らせることで生存期間の延長や症状の緩和を目指します。

・特徴…がん細胞だけでなく、正常な細胞にも影響を与えるため、副作用は比較的多様で、患者さんの体力やQOLとのバランスを考慮しながら投与量を調整します。

・例…プラチナ製剤(シスプラチン、カルボプラチン)、タキサン系(パクリタキセル、ドセタキセル)、代謝拮抗薬(ゲムシタビン、5-FU)などがあります。

<分子標的薬>

・目的と役割…がん細胞に特異的な分子(タンパク質や遺伝子の異常など)を標的として、その機能を阻害することで、がんの増殖や転移を抑制します。がん細胞の特定の弱点を狙い撃ちするため、従来の抗がん剤に比べて副作用が比較的少ない傾向にありますが、薬の種類によって特徴的な副作用があります。

・特徴…特定の遺伝子変異やタンパク質の過剰発現など、がんの分子生物学的特徴が明らかになっている場合に特に効果を発揮します。このため、治療開始前に遺伝子検査などが行われることが一般的です。

<分子標的薬の例>

・EGFR阻害薬: 肺がんなどでEGFR遺伝子変異がある場合に使用され、がん細胞の増殖シグナルを阻害します。(例:ゲフィチニブ、エルロチニブ、オシメルチニブなど)

・HER2阻害薬…HER2陽性の乳がんや胃がんなどで使用され、がん細胞の増殖を促すHER2タンパクの働きを阻害します。(例:トラスツズマブ、ペルツズマブなど)

・VEGF阻害薬…様々ながん種で、がんの血管新生(がんに栄養を供給する新しい血管が作られること)を阻害し、がんの増殖を抑えます。(例:ベバシズマブ、ラムシルマブなど)

・ALK阻害薬、ROS1阻害薬…特定の肺がんの遺伝子変異に対して使用されます。(例:アレクチニブ、クリゾチニブなど)

・BRAF阻害薬、MEK阻害薬…悪性黒色腫や甲状腺がんなどでBRAF遺伝子変異がある場合に使用され、がん細胞の増殖経路を阻害します。

<内分泌療法薬(ホルモン療法薬)>

・目的と役割…ホルモン依存性のがん(乳がんや前立腺がんなど)において、ホルモンの分泌や働きを阻害することで、がん細胞の増殖を抑制し、病気の進行を遅らせます。

・特徴…ホルモン受容体陽性の患者さんにのみ効果が期待できます。比較的副作用が少ないとされていますが、更年期障害のような症状や骨粗しょう症、血栓症などの副作用が起こることがあります。

<内分泌療法薬の例>

・乳がん…抗エストロゲン薬(タモキシフェン)、アロマターゼ阻害薬(アナストロゾール、レトロゾールなど)、LH-RHアゴニスト(リュープロレリンなど)

・前立腺がん…抗アンドロゲン薬(ビカルタミドなど)、LH-RHアゴニストなどがあります。

<免疫チェックポイント阻害薬>

・目的と役割:…がん細胞が免疫細胞にかけた「ブレーキ」を外すことで、患者さん自身の免疫力を活性化させ、がん細胞を攻撃させます。これにより、がんの進行を抑制し、場合によっては長期的な効果をもたらすことがあります。

・特徴…これまでの薬とは全く異なる作用機序であり、効果が持続する患者さんもいる一方で、効果がない患者さんもいます。また、免疫関連の特異な副作用(自己免疫疾患のような症状)が生じることがあります。

<免疫チェックポイント阻害薬の例>

PD-1阻害薬(ニボルマブ、ペムブロリズマブ)、PD-L1阻害薬(アテゾリズマブ、デュルバルマブ)、CTLA-4阻害薬(イピリムマブ)などがあります。

3. 薬物療法のトレンド

3-1. 個別化医療の進展

近年最も注目されているトレンドの一つです。患者個人の遺伝情報、生活習慣、病歴などを詳細に分析し、最も効果的で副作用の少ない薬剤や治療法を選択するアプローチです。

3-1-1. ゲノム医療の応用

遺伝子解析技術の進歩により、特定の遺伝子変異を持つ患者にのみ効果を示す分子標的薬や、免疫チェックポイント阻害薬などが開発されています。これは、様々な免疫細胞の働きを抑制する「免疫チェックポイント」を阻害することで、がん細胞に対する免疫を活性化・持続させます。例えば、非小細胞肺がんにおけるEGFR遺伝子変異に対するEGFR阻害薬や、BRAF変異陽性悪性黒色腫に対するBRAF阻害薬などが代表的です。

3-1-2. バイオマーカーの活用

疾患の診断、治療効果の予測、副作用の発現リスク評価などに用いられるバイオマーカー(生体指標)の探索と活用が進んでいます。これにより、不必要な薬剤投与を避け、効率的な治療が可能になります。

3-1-3. テーラーメイド医療

薬剤の吸収・代謝・排泄に関わる遺伝的素因(薬物代謝酵素の多型など)を考慮し、最適な薬剤の種類や用量を決定する試みも行われています。

3-2. バイオ医薬品・再生医療等製品の開発と普及

化学合成された低分子医薬品とは異なり、生体内で作られるタンパク質や細胞を利用した医薬品です。

3-2-1. モノクローナル抗体医薬

特定の分子に特異的に結合する抗体を利用した薬剤で、がん、自己免疫疾患、炎症性疾患など幅広い分野で活用されています。副作用が比較的少ないとされ、標的を絞った治療が可能です。

3-2-2. ADC(Antibody-Drug Conjugate:抗体薬物複合体)

抗体に強力な抗がん剤を結合させたもので、抗体ががん細胞に特異的に結合することで、がん細胞に直接薬剤を送り届け、正常細胞へのダメージを最小限に抑えることを目指します。

3-2-3. CAR-T細胞療法

患者自身のT細胞を遺伝子改変し、がん細胞を認識・攻撃する能力を持たせた細胞を体内に戻す、非常に新しいタイプのがん免疫療法です。一部の血液がんなどで劇的な効果が報告されています。

3-2-4. 核酸医薬

遺伝子の発現を調節するRNAやDNAを標的とする薬剤で、これまで治療が難しかった遺伝性疾患や難病への応用が期待されています。

3-3. デジタルヘルスとの融合

近年はIT技術と医療の融合により、薬物療法の効果向上と効率化が図られています。

3-3-1. 核服薬アドヒアランスの向上

スマートフォンアプリやウェアラブルデバイスを活用し、服薬時刻のリマインダーや服薬状況の記録、副作用の自己報告などを支援するシステムが開発されています。

3-3-2. リアルワールドデータ(RWD)の活用

電子カルテ、レセプトデータ、ウェアラブルデバイスから得られる実臨床データを用いて、薬剤の有効性や安全性に関する知見を深め、より実態に即した治療ガイドラインの作成に貢献しています。

3-3-3. AIによる薬剤開発・個別化

AIが膨大な医療データや論文を解析し、新たな薬剤候補の探索、最適な治療法の提案、副作用予測などを行う研究が進んでいます。

3-4. ドラッグリパーパシング(既存薬の新たな適用)

すでに承認されている薬剤の中から、別の疾患への有効性を発見し、新たな治療薬として再利用する動きです。開発コストや時間を大幅に削減できる利点があります。ドラッグリパーパシングには、3つのアプローチがあります。

①薬物やターゲットを分析して代替用途を特定する

②疾患のメカニズムを把握し、そのメカニズムに影響を与える可能性のある既存の薬剤を特定する

③薬剤の新たな組み合わせを見つけ、応用の幅を広げる

4. 外部リンク

・一般社団法人日本肝臓病薬物療法学会

・高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2025

5. まとめ

薬物療法の多くは、手術や放射線、リハビリと併用されます。例えばがん治療の場合、手術と化学療法(抗がん剤)、放射線療法が併用されます。また心疾患の場合、カテーテル治療と降圧薬、抗血小板薬が併用されます。

また最近の動向としては、遺伝情報に基づいて最適な薬を選択する個別化医療や、がんなどの特定の分子を狙い撃ちする分子標的薬が注目されています。また抗体薬やmRNAワクチンなどのバイオ医薬品もトレンドになりつつあります。

薬物療法で薬剤師が果たす役割は大きく、その最新情報の取得が非常に重要です。